両親や祖父母などが亡くなった際は、葬儀や法要、役所への届出などやらなければならないことが目白押しです。葬儀や役所への届け出が一段落したら、相続に関する手続きにも取り掛からなければなりません。

なお、相続に関する手続には期限が設定されているものが多いあります。期限が過ぎてしまわないように、手続きの内容や流れを把握したうえで段取りよく進めていかねばなりません。

今回の記事では遺産相続の一般的な流れを弁護士が解説します。相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

相続発生後の基本的な流れ

自身の両親や祖父母、子どもが逝去した場合、一般的に以下のような流れで相続に関する手続きを進めることとなります。

- 死亡届などの各種届出を行なう

- 遺言書を探す

- 遺言書の検認を受ける

- 相続人を調査する

- 相続財産を調査する

- 相続放棄や限定承認を行なう

- 準確定申告を行なう

- 遺産分割協議を行なう

- 相続財産の分配、名義変更等を行なう

- 相続税を申告納税する

- 遺留分侵害額請求を行うかどうか検討する

以下、流れに沿って手続きの概要を確認していきましょう。

死亡届などの各種届出を行なう

01.死亡届

人が死亡した場合、役所に対し、7日以内に死亡届を提出しなければなりません。医師に死亡診断書を作成してもらったら役所で死亡届を届出しましょう。

なお、死亡届を届け出ることができる役所は以下の3ヶ所のいずれかです。

- 死亡地

- 死亡者の本籍地

- 届出人の所在地(住所地)

故人の住民票が置かれている役所には届け出ができないことに注意しましょう。

02.保険、年金の届出

健康保険や介護保険の資格喪失手続、年金の受給停止などの対応も必要です。

これらの手続きは死亡後14日以内に行わねばなりません。また、厚生年金の場合には死亡後10日以内に行なう必要があります。

03.住民票の手続き

死亡した方の住民票抹消手続や世帯主変更の手続きも忘れずに行いましょう。これらの手続きは死亡後14日以内に行う必要があります。

遺言書を探す

各種届出が一段落したら、相続手続きを進めていきましょう。

遺言書が遺されている場合、遺言内容に従って遺産相続を進めることとなります。まずは遺言書を探しましょう。

01.自宅に保管されている

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅で保管されているケースが多数です。故人(被相続人)が使用していた机や棚などの中を探してみましょう。

02.貸金庫に保管されている

被相続人が取引していた金融機関の貸金庫内に保管されていることもあります。貸金庫を開けるときには、後のトラブルを避けるためにもなるべく相続人が全員立ち会いましょう。

03.法務局に預けられている

法務局に自筆証書遺言が預けられている可能性もあります。この場合、相続人が申請すれば預けられた遺言書を閲覧できますし、遺言書情報証明書の交付を受けることもできます。

被相続人が自筆証書遺言を遺した可能性がある場合、お近くの法務局へ申請してみてください。

3-4.公正証書遺言が作成されている

残された遺言書が公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言書の検索が可能です。被相続人が公正証書遺言を作成した可能性があるなら、公証役場へ行って検索サービスを利用してみましょう。

遺言書の検認を受ける

見つかった遺言書が自筆証書遺言(法務局に預けられていなかった場合)や秘密証書遺言であった場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。

遺言書の検認とは、遺言書の内容や状態を保存するための手続きです。

検認を受けていない遺言書では、不動産の名義変更などの相続手続きを進めることはできません。また、検認を受けずに勝手に遺言書を開封してしまうと違法行為となってしまいます。

自宅内や貸金庫内などで自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合は、早めに家庭裁判所にて遺言書の検認を申し立てましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局へ預けられていた場合や公正証書遺言である場合は検認を受ける必要はありません。

相続人を調査する

遺言書をくまなく探したけど見つからなかった場合は、遺言書そのものが作成されていない可能性が高いです。

この場合は、法定相続すること(法律に従って相続すること)になりますので、法定相続人を確定しなければなりません。

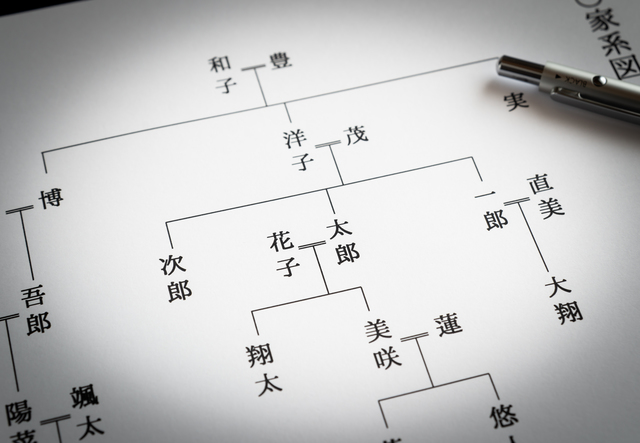

法定相続人を確定するために行なうのが相続人調査です。

相続人調査をするときには、故人(被相続人)の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を集めなければなりません。また、故人の子ども、孫、両親、兄弟姉妹の戸籍謄本も必要となります。

戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場へ申請しなければなりません。遠方の場合には郵送による手続きを利用しましょう。

相続人調査は、非常に手間がかかります。調査漏れが発生するリスクもあります。また、誰が法定相続人となるのかは、法律の知識が必要となります。相続人調査に対し不安がある場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

相続財産を調査する

相続人調査と併せて、故人が所有していた財産すなわち相続財産(遺産)を確認する必要があります。

相続財産に漏れがあれば遺産分割協議を始めることができませんし、負債しか残っていないようであれば相続放棄などの手続きも検討しなければなりません。

正の財産も負の財産も漏れが無いようにしっかり調査しましょう。

- 自宅や貸金庫内に、現金、動産・不動産の契約書等が保管されていないか確認する

- 預貯金については、金融機関に対し残高証明や取引履歴を請求する

- 株式や債券については、証券会社に対し照会を行う

- 不動産については、名寄帳や固定資産課税台帳で確認する

前述の相続人調査と同様に、相続財産の調査は非常に手間がかかるものです。また、資産価値を正確に確認できないと、相続すべきなのか放棄すべきなのかの判断も付きかねます。財産の調査漏れが発生した場合にはトラブルにつながる可能性もあります。

相続財産調査に対し不安がある場合には専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄や限定承認を行なう

相続では、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続します。すなわち、被相続人が借金や滞納家賃、滞納税金といった債務(マイナスの財産)を有していた場合、これらも債務も相続人に相続されてしまいます。

プラスの遺産によってマイナスの遺産を賄えない場合、相続人は自分の財産からこれらを支払わなければなりません。マイナスの遺産が高額である場合は大変なことになってしまいます。

この不都合を回避するため、民法には相続放棄と限定承認というマイナスの遺産を相続しないための制度が用意されております。

01.相続放棄

相続放棄は、その名の通り相続する権利を放棄するものとなります。

相続放棄をすると放棄者ははじめから相続人ではなかったことになりますので、故人(被相続人)の資産も負債も一切相続しないこととなります。そのため、借金や滞納税金などの負の財産を相続することを避けることができますし、他の相続人と遺産分割協議をする必要もなくなります。

なお、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければ有効にはなりません。他の相続人に対し、私は相続しませんなどの一筆を書いただけでは足りないので注意しましょう。

また、相続放棄をすると資産(プラスの財産)についても一切相続できなくなります。資産超過のケースで相続放棄すると損をしてしまう可能性が高いので注意しましょう。

02.限定承認

限定承認は、相続した遺産の範囲内で負債を支払うための手続きです。

限定承認をした場合、正の遺産、負の遺産をすべて通算しプラスになった場合はそのプラス部分を相続できますし、マイナスになった場合には一切相続しないということができます。相続財産が債務超過であるか資産超過であるかがわからない場合には役に立つ方法と言えます。

ただし、限定承認をするためには相続人全員が共同で家庭裁判所に対し、限定承認の申述を行なう必要があります。また、限定承認には長い時間がかかりますし、不動産を相続することになった場合はみなし譲渡所得税という税金がかかる可能性があります。

手続きが複雑になりやすいことから、債務超過があきらかな状況であれば限定承認ではなく相続放棄を選択したほうがよいといえるでしょう。

なお、限定承認も相続放棄と同様、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。負の財産を相続することを避けたいのであれば、3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをしましょう。

準確定申告を行なう

被相続人が事業者のような確定申告しなければならない立場であった場合は、相続人が代わりに確定申告を行わなけれななりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告の期限は、相続開始後4ヶ月以内とされています。相続が開始したら急いで事業用の帳簿などの内容を確かめて申告の準備をしましょう。

遺産分割協議を行なう

相続人調査や相続財産調査が完了したら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行ないましょう。

遺産分割協議を進める時期や方法については法律上特に決まりはありません。全員が実家などの場所に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、LINEなどで連絡を取り合ってもかまいません。

なお、全員が遺産分割の方法に合意した場合(遺産分割協議が成立した場合)は遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。この書面には相続人全員が署名し実印を押印しなければなりません。

1人でも署名押印が抜けていると遺産分割協議書は無効となり相続登記等の手続きができなくなります。遠方の相続人がいる場合には郵送対応などで署名押印してもらいましょう。

なお、遺産分割協議において意見が対立してしまった場合や相続人による話し合いで遺産分割がまとまらない場合には家庭裁判所で遺産分割調停をしなければなりません。

遺産分割調停では調停委員が相続人の間に入って意見を調整してくれるので、自分たちだけで話し合うより冷静に対応できるでしょう。調停でも合意できなかった場合には遺産分割審判という手続きに移行し審判官が遺産分割の方法を指定します。

相続財産の分配、名義変更等を行なう

遺産分割協議書が完成したら、以下の相続手続きを行いましょう。

01.現金や動産の分配

現金や動産が残された場合には、遺産分割協議や遺言によって指定されたとおりに分け合いましょう。

02.預貯金の払戻し、名義変更

被相続人の預貯金を払い戻したり、相続人名義に変更したりする手続きです。預金口座のある金融機関にて行いましょう。

03.不動産の相続登記

不動産が存在する管轄法務局へ申請して登記名義を変更してもらいます。遺言書を使って名義変更する場合と遺産分割協議書を使って名義変更する場合とで必要書類が異なります。

自分で手続きを進めるのが面倒な方は司法書士へ依頼しましょう。

04.株式や債券の名義変更、売却、払戻

被相続人が株式や債券をもっていた場合、相続人名義の口座へ移す必要があります。相続人が証券口座を持っていない場合には、まずは自分の口座を開きそちらへ証券を移管しなければなりません。

05.車の名義変更、売却、廃車の手続き

車の名義変更は陸運局にて行います。車が不要である場合は売却処分や廃車処分しましょう。

相続税を申告納税する

遺された遺産の評価額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。

相続税の基礎控除額 = 3000万円 + 法定相続人数 × 600万円

相続税の申告と納税の期限は相続開始後10ヶ月以内です。これに遅れてしまうと延滞税が発生する可能性があるので早めに対応しましょう。

なお、自分で相続税を計算するよりも税理士に依頼した方が節税対策なども検討できて税額を抑えやすい傾向があります(素人が計算すると過払いになる可能性もあります)。財産評価や税額の計算、申告書の作成提出などの手続きは面倒ですが、税理士に任せれば手間も省けるでしょう。相続税が発生しそうなケースでは相続対策に詳しい税理士に依頼するようお勧めします。

遺留分侵害額請求を行うかどうか検討する

遺言や贈与によって法定相続人の遺留分が侵害された場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることで侵害された遺留分に相当するお金を取り戻せる可能性があります。

ただしm遺留分侵害額請求は相続と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わねばなりません(知らなかった場合でも相続開始後10年で時効にかかります)。

不公平な遺言が遺されていて納得しがたい思いを抱えているなら、早めに遺留分侵害額請求の検討をしましょう。

さいごに

相続が発生した際は、相続人はさまざまな手続きに対応しなければなりません。期限のあるものも多いのでくれぐれも注意してください。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続問題に注力しております。司法書士や税理士との提携関係もあり、ほとんどすべての相続手続きにワンストップで対応しておりますので、手間のかかる相続手続をまとめて専門家に依頼したい方は是非一度お気軽にご相談ください。