自分の死後、大切な人たちへの財産の分け方について遺言を残す方は多くいらっしゃいます。

実はこの遺言には所定の様式があります。正しい書き方を知らなかったために遺言が無効になったり、遺言内容があいまいなために相続人が揉めたりといったトラブルは枚挙に暇がありません。

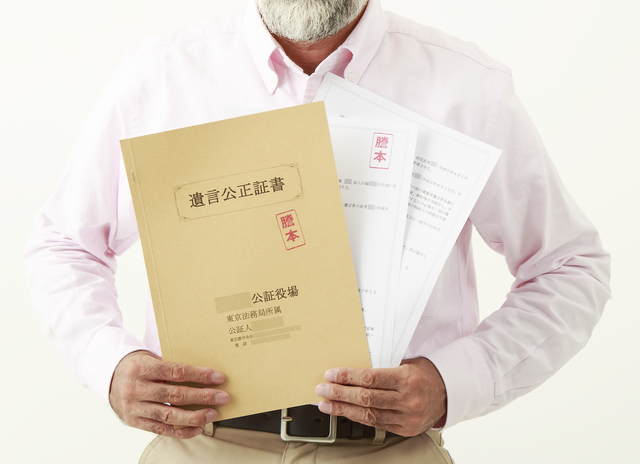

このようなリスクを回避する方法の一つとして、遺言書を公正証書遺言のとして残す方法があります。公正証書遺言とは、公証人に依頼して作成する遺言であり、相続の場面で発生し得る様々なリスクを回避することができます。

今回の記事では、公正証書遺言の作成方法やメリット・デメリット、等について東京・恵比寿の弁護士が解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、「公証人」と「2名以上の証人」の立会いの下、公証役場で作成する遺言のことをいいます。遺言書の文書は、遺言者本人ではなく公証人が記述します。

ポイントは以下の3点です。

- 公証人及び2名以上の証人の立会いの下で作成する

- 公証役場で作成する

- 遺言書そのものは公証人が記述する

公証人とは

公証人とは、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で公募に応じたものの中から任命されます。

公証役場とは

公証役場とは、法務省の管轄する役所です。公正証書遺言の作成や会社の定款の認証等は、公証役場で行なうことができます。

公正証書遺言の5つのメリット

公正証書遺言のメリットについて、詳しく見ていきましょう。

01.無効になりにくい

公正証書遺言の1つ目のメリットは、ほかの遺言書と比べて無効になりにくいことです。

公正証書遺言を残す場合、遺言の内容そのものは遺言者本人が決めますが、遺言そのものの作成は公証人が行います。先述のとおり、公証人は弁護士や検察官、裁判官の経験を有する者が任命されます。法律に精通した者が作成するので、遺言書の作成過程でのミスはほぼ発生しません。「絶対に無効にならない」とは言い切れないものの、自筆証書遺言に比べると比べると、確実性ははるかに高いといえます。

02.紛失や変造のリスクがない

公正証書遺言の2つ目のメリットは、紛失や変造のリスクがないことです。

公正証書遺言を作成すると、遺言者本人には謄本と呼ばれる写しが交付され、原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言内容を良く思わない相続人(遺言内容に否定的な相続人)によって変造されたり、破棄されたりする心配はありません。

また、原本が公証役場で保管されるため、遺言の紛失リスクの心配もありません(謄本が紛失した場合、再発行が可能です)。

03.発見されやすい

公正証書遺言の3つ目のメリットは、遺言が発見されやすいことです。

公証役場には遺言書の検索サービスがあり、相続人が公証役場で検索サービスを使うことで、亡くなった人が書き残した公正証書遺言の有無を調べることができます。遺言者が「公正証書遺言を作ってあるから、自分の死後に公証役場に調べてくれ」と言い残しておけば、遺言書が見つからないという事態はまず起こりません。

04.検認が不要

公正証書遺言の4つ目のメリットは、家庭裁判所での検認が不要となることです。

検認とは、遺言書を発見した後に必要となる手続きです。遺言書を見つけた相続人は、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書の提出と検認の申立てをしなければなりません。遺言の執行には「検認済み証明書」の申請も必要です。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いの下で開封しなければなりません。

他方で公正証書遺言であれば検認の手続きは不要です。葬儀の準備や心の整理で余裕のない相続人としては、検認という手間のかかる工程を回避することができるので非常に助かるものとなります。

05.文字が書けなくても作れる

公正証書遺言の5つ目のメリットは、文字が書けなくても(自筆できなくても)遺言を作成することができることです。

自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言者本人が自筆で(手書きで)作成しなければなりません。老衰によりペンが持てないという事情があったとしてもこの決まりは絶対です。そのため、文字が書けない事情がある人は自筆証書遺言を作成することはできません。

他方で公正証書遺言の場合は、内容を公証人に伝えることができればその内容に従って公証人が遺言書を作成します。文字が掛けなくとも遺言が残せるという点で自筆証書遺言と大きく異なります。

また、身体が動かせず公証役場に行けないケースであっても、公証人に出張してもらうことで遺言書を作成することも可能です。

公正証書遺言の3つのデメリット

次に、公正証書遺言のデメリットについてみてみましょう。

01.手間がかかる

公正証書遺言の1つ目のデメリットは、作成するのに手間がかかることです。

公正証書遺言を作るためには、2名以上の証人を用意する必要があります。また、公証役場に通ったうえで作成する必要があります。

紙とペンさえあれば自宅で一人で作ることができる自筆証書遺言と比べると、作成にかかる手間は大きいものとなります。

02.証人2名が必要

公正証書遺言の2つ目のデメリットは、2名の証人が必要なことです。

公正証書遺言の証人になるために特別な資格はいらないのですが、以下のような人は証人にはなれません。

- 未成年者

- 相続人になりうる人と、その配偶者・親族

- 遺言により相続を受ける人と、その配偶者・親族

- 公証人の配偶者と、四親等内の親族、書記・使用人

そのため、相続とは無関係の成年者2名を、証人として用意しなければならないということです。

なお、自分で証人を確保できない場合、公証役場で証人を紹介してもらうことができます(ただし日当等がかかります)。

03.費用がかかる

公正証書遺言の3つ目のデメリットは、費用がかかることです。

公正証書遺言の作成には、遺産の価額に応じて数万~数十万円ほどの費用がかかります。費用の内訳は公正証書手数料と証人の日当で、公正証書手数料は遺言の対象となる相続人の人数分かかります。

公正証書手数料は次の表の通りです。

| 遺言に書く価額 | 手数料 |

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円超 200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円超 500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円超 1000万円以下 | 17,000円 |

| 1000万円超 3000万円以下 | 23,000円 |

| 3000万円超 5000万円以下 | 29,000円 |

| 5000万円超 1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円超 3億円以下 | 43,000円に、超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |

| 3億円超 10億円以下 | 95,000円に、超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |

| 10億円超 | 249,000円、に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |

たとえば、8000万円の遺産を、遺言で妻1人と子ども2人に相続する場合の、公正証書手数料は次の通りです。

| 相続人 | 相続する価額 | 公正証書手数料 |

| 妻 | 4000万円 | 29,000円 |

| 子どもA | 2000万円 | 23,000円 |

| 子どもB | 2000万円 | 23,000円 |

| 合計 | 8000万円 | 75,000円 |

公証人出張時の費用増加

なお、上記の公正証書手数料ですが、公証人に出張してもらった場合には1.5倍となります。また、公証人の日当や交通費も加算されます。

証人の日当

自身で証人を確保できずに、公証役場に証人を用意してもらった場合、証人1人あたり5,000~15,000円ほどの日当がかかります。

作成に特段の費用が掛からない自筆証書遺言と比較すると、費用面ではデメリットがあるといえるでしょう。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作るときの流れを確認しましょう。

01.遺言の内容を決める

メモ程度で構わないので、遺言の内容を決めましょう。遺言の内容を決めるときは、相続させたい財産と相続させたい相手の一覧表を作るのがおすすめです。

相続したい財産は、各銀行の預金、不動産や保有する株式、生命保険など、項目と金額をそれぞれ箇条書きにしましょう。同様に、財産を相続させたい相手も箇条書きにします。

相続させたい財産と相手を洗い出したら、どの財産を、誰に、いくら相続させるのかを決めていきます。

02.必要書類を用意する

遺言の内容がまとまったら必要書類を用意します。具体的には、次のような書類が必要です。

公正証書作成に必要な書類

- 遺言者の印鑑証明書

- 遺言者と相続人の戸籍謄本と住民票(本籍と続柄の記載されたもの)

- 遺言執行者がいる場合、その人の名前・住所・生年月日がわかるメモ

- 証人の名前・住所・生年月日・職業がわかるメモ

各財産の資料としてあると良い書類

- 不動産登記簿(全部事項証明書)

- 預貯金通帳(コピー可)

- 株式や(仮想)通貨などの取引資料

- 生命保険証書

- 家具や芸術品などの動産の明細書

これらの書類はご自身で用意する必要があります。公証人や公証役場が代わりに収集してくれることはありませんのでご注意ください。

また、これらはあくまで一例です。財産や遺言内容によっては他にも書類が必要となることがあるので、公証人と相談のうえ漏れがないようにしましょう。

03.証人2名を確保する

公正証書遺言の作成の際には、証人2名の立会いが必要です。証人になれるのはどんな人なのかおさらいしておきましょう。

- 未成年者

- 相続人になりうる人と、その配偶者・親族

- 遺言により相続を受ける人と、その配偶者・親族

- 公証人の配偶者と、四親等内の親族、書記・使用人

証人を頼めそうな人を探しておきましょう。思い当たる人がいなかったり、全員に断られたりした場合は、公証役場で証人2名を紹介してもらわなければなりません。

04.公証人と打ち合わせする

遺言の内容が決まり、書類の用意ができたら、いよいよ公証人との打ち合わせです。面談予約を取ってから、最寄の公証役場に行きましょう。

打ち合わせでは、遺言の内容を書いたメモを法的に問題のない文言へと仕上げていったり、遺言を作る日を決めたりします。何らかの事情で公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらいましょう。

05.公証役場で遺言書を作る

遺言を作るすべての準備が整ったら、公正証書遺言を作成します。基本的には公証役場での作成となりますが、事情があれば自宅や病院での作成も可能です。

2名以上の証人の立会いのうえ、遺言者が口述した内容を、公証人が遺言として書いていきます。公正証書遺言が出来上がったら、公証人が内容を読み上げます。

遺言者本人と証人とで、遺言内容に間違いがないことを確認したら、全員が署名・押印します。

その後、原本は公証役場で保管され、遺言者には写しである「正本」と「謄本」が渡されます。最後に作成費用を支払ったら、公正証書遺言の作成は完了です。

公正証書遺言作成時の注意点

さいごに、公正証書遺言を作るうえで気を付けるべき注意点についてお伝えします。

01.遺言内容は公証人に相談できない

遺言の内容そのものを公証人に相談することはできません。

公証人の役割は、遺言者の意思を確実に伝えるために、正しい方法で遺言書を作ることです。遺言の内容について相談したい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

02.遺留分に注意する

遺言を残せば、すべての財産を自身の思い通りに相続させられるというわけではありません。法定相続人には、一定の割合(遺留分)で財産を相続する権利があるからです。

ケースごとの遺留分は、次の表の通りです。

| 配偶者 | 子ども | 直系尊属 | |

| 配偶者のみの場合 | 2分の1 | – | – |

| 子どものみの場合 | – | 2分の1 | – |

| 直系尊属のみの場合 | – | – | 3分の1 |

| 配偶者と子どもの場合 | 4分の1 | 4分の1 | – |

| 配偶者と直系尊属の場合 | 3分の1 | – | 6分の1 |

| 配偶者と子どもと直系尊属の場合 | 16分の3 | 16分の3 | 8分の1 |

遺言の内容が遺留分に沿っていなくても、そのまま無効になることはありません。ただし、法定相続人が遺留分の権利を主張すると、内容通りに遺言を執行することができなくなる可能性が高いです。

このようなトラブルを避けるためにも遺留分を考慮した遺言を作成することが必要といえます。

03.証人立会いの下、公証人に書いてもらう

公正証書遺言は証人立会いの下で、公証人に書いてもらわなければなりません。

証人の立会いがないときに書いたり、公証人以外の者が書いたりすれば、遺言が無効になってしまうこともあり得ます。

証人が席を外すときは遺言書の作成を中断する、遺言者や証人は署名・押印以外の手を加えないなど、十分に注意して作成を進めましょう。

さいごに

遺言を残しても、すべての財産を自分の思う通りに相続させられるわけではありません。書き方を誤れば遺言そのものが無効となってしまいます。また、遺言で決められる内容にも限界があり、法定相続人を無視した相続の内容だと遺留分を主張されてしまいます。

公正証書遺言を利用すれば、要式としては不備のない遺言を作成することはできますが、遺言の内容の有効性については担保されません。公証人は遺言内容についてアドバイス等はしないためです。

トラブルのない相続の内容については、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば遺産の範囲の特定から遺留分のことまで相続に関することをすべて相談できます。また、遺言の作成はもちろんのこと遺言執行者の依頼も可能です。

なるほど六法を運営する鈴木総合法律事務所でも、遺言書の作成や遺言執行を承っています。遺言の遺し方について悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。