2020年7月10日、法務局における自筆証書遺言の保管制度の運用が開始されました。

今までは自筆証書遺言は遺言者本人が保管しなければなりませんでしたが、今後はこの制度を利用することで法務局が安全に遺言を保管してくれます。

とはいえ法務局での自筆証書遺言保管制度は運用が開始されたばかりであり、その詳細をよく知らない方も多いかと思います。

今回の記事では、法務局における遺言書保管制度の内容や利用方法、費用などについて解説します。

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる制度です。

これまでは、自筆証書遺言を作成した本人が遺言書を保管する必要がありましたので、以下のようなリスクやトラブルが生じることがありました。

- 遺言書を発見した人が遺言書を破棄する・隠す

- 遺言書を発見した人が内容を書き換える

- 遺言者が遺言書を紛失してしまう

- 遺言者の死後、遺言が発見されない

- 遺言書に対し「これは偽物だ」などと主張する相続人が現れる

このようなリスクやトラブルを回避するため、法務局が自筆証書遺言を預かることができるようにしたのが自筆証書遺言保管制度です。

法務局に自筆証書遺言を預けてしまえば、遺言書を書き換えられたり捨てられたり紛失してしまうといったおそれはありません。また、偽物であると主張することもできません。また、遺言者が死亡した際に、指定した相続人や受遺者、遺言執行者に通知する制度も併設されているので、遺言書が発見されないというリスクを低減することもできます。

自筆証書遺言保管制度を利用する手順

遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用する手順、言い換えれば法務局に自筆証書遺言を預ける際の手順についてみてみましょう。

01.遺言書を作成する

まずは自筆証書遺言を作成することが必要です。

なお、法務局は自筆証書遺言書を預かってくれるだけであり、遺言書そのものの内容や作成方法については相談に乗ってくれません。そのため、自身の独力で遺言書を作成する必要がありますが、内容や様式に不備があると遺言書そのものが無効になってしまいます。

様式違反にならないように慎重に作成しましょう。様式や記載事項について不明点がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

02.法務局の管轄を確認する

遺言書が完成したら法務局に対し保管の申請をします。なお、利用できる法務局は以下の3つです。

- 遺言者の住所地の法務局

- 遺言者の本籍地の法務局

- 遺言者が所有する不動産の所在地の法務局

上記の法務局以外では自筆証書遺言を預かってくれないので注意しましょう。

03.遺言を預ける

法務局に遺言書を保管してもらうには下記の書類が必要となります。

- 本籍地の記載のある住民票

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

遺言書の保管を受け付けてもらうことができた場合、保管証が発行されます。

自筆証書遺言保管制度を利用する際の費用

法務局に遺言書を預かってもらう場合、1件について3,900円の費用がかかります。

公正証書遺言を作成した場合には数万円かかることと比較すると、自筆証書遺言保管制度の方が経済的といえます。

保管申請後の撤回等について

自筆証書遺言を法務局に預けた後であっても、遺言者本人であれば遺言書の内容の確認や撤回をすることは可能です。

01.内容確認時の費用

モニターを通した閲覧であれば全国どこの法務局でも受け付けてもらうことができます。

原本そのものを確認したい場合には、遺言書を預けた法務局へ行きましょう。

モニターを通じた閲覧であれば1,400円、原本を確認する場合には1,700円の手数料がかかります。

02.内容撤回時の費用

いったん預けた自筆証書遺言を撤回したい場合には、原本を預けた法務局に対し撤回の申請を行います。申請が受理されれば預けていた遺言書を返してもらうことができます。

撤回には手数料はかかりません。

03.変更方法と費用

遺言書の内容を変更したい場合は、原本を預けた法務局で内容変更の申請を行います。申請が受理されれば内容を変更することができます。変更も手数料はかかりません。

法務局に自筆証書遺言を預けるメリット

法務局に自筆証書遺言を預けると、以下のメリットがあります。

01.紛失、発見されないリスクがなくなる

遺言者が自分で自筆証書遺言を保管するとなると、どうしても紛失のリスクが高まります。また、相続人に発見されない可能性もあります。

この点、法務局に預けておけば紛失のリスクはありません。死後、相続人に通知してもらえるサービスを利用すれば遺言書を確実に相続人に見てもらえるというメリットもあります。

02.破棄、隠匿、改ざんのリスクがなくなる

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、遺言書を発見した推定相続人や第三者が捨ててしまったり隠したり勝手に書き換えたりするリスクがあります。実際にそういった事情が生じて遺産相続トラブルに発展するケースも少なくありません。

この点、自筆証書遺言を法務局に預けておけば、相続人や第三者が勝手に破棄、隠匿、改ざんなどをすることはできませんので、この手のトラブルが発生する可能性を抑えることができます。

03.検認が不要になる

遺言者の依頼を受けて自筆証書遺言を保管していた者は、相続発生を知った後に遺言書の検認という手続きをしなければなりません。相続人が遺言書を発見した場合も同様です。

遺言書の検認とは家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する一種の証拠保全手続きです。検認を受けていない遺言書では不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの具体的な相続手続きを進められません。

自筆証書遺言を法務局に預けていた場合、遺言書の検認は不要とされています。相続人に余計な手間をかけさせずに済むことも保管制度のメリットといえるでしょう。

自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点

01.有効になるとは限らない

法務局に自筆証書遺言を保管してもらったとしても、これによって遺言書が確実に有効になるというわけではありません。法務局は遺言書を預かるだけであって、その内容や有効性を確認したりしないためです。また、公正証書遺言と異なり、有識者が作成(補助)をしてくれるわけではありません。

作成した遺言書が所定の様式を備えていなかったり、相続方法についての記述に不備や矛盾などがあった場合には当然に無効となってしまいます。遺言書作成の際には弁護士に相談するなどして慎重に対応しておいたほうが賢明でしょう。

02.本人が直接出向く必要がある

自筆証書遺言を法務局で預かってもらうためには、遺言者本人が直接法務局に出向かねばなりません。代理人に依頼することはできませんし法務局の担当者に出張してもらうこともできません。

そのため、病気で寝たきりの方や入院中の方などは利用できないというデメリットがあります。

なお、公正証書遺言であれば文字を書けない方や入院中の方でも作成してもらうことが可能です。健康状態が芳しくない場合には公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。

相続人が遺言書に関する証明書を取得する方法

相続が発生した場合、相続人らは遺言書の内容を確認したうえで相続手続きを進めなければなりません。

遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用していて、かつ相続人や受遺者などへの通知サービスを利用していれば、死後に指定された相続人や受遺者、遺言執行者に対し、法務局から「法務局に自筆証書遺言が預けられています」という旨の連絡が来ます。

しかし、通知サービスの利用がなされていない場合、相続人は法務局に遺言書が預けられているかどうかを調査しなければなりません。

以下、調査手順について解説します。

01.遺言書の有無を調べる方法

法務局に遺言書の預け入れがあるかどうかを確認するためには、法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付請求を行う必要があります。

遺言書保管事実証明書とは、自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかが記載されている書面です。保管されている遺言書があれば「保管されている」と記載されますし、保管されていなければ「保管されていない」と記載された証明書が交付されます。

遺言書保管事実証明書を申請する際に必要となる書類は下記の通りです。

- 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍謄本類

- 請求人の住民票の写し

- 相続人であることを確認できる戸籍謄本類

- 法定代理人が請求する場合、代理権を証明する書類

また、手数料として800円がかかります。

この遺言書保管事実証明書の申請は郵送でも可能です。郵送で申請する場合には返信用封筒と切手を同封して法務局へ書類を送ります。

02.遺言書の閲覧

相続人や受遺者、遺言執行者などは遺言書を閲覧することができます。

なお、この「閲覧」は遺言書の内容を「見る」だけの手続きです。法務局から書面などを渡してもらえるわけではないため、不動産の相続登記など具体的な手続きを進めることはできない点にご留意ください。

モニターによる閲覧であれば全国どこの法務局でも受け付けてもらえます。モニター閲覧に要する費用は1,400円です。原本そのものを閲覧したい場合は、原本が預けられている法務局まで出向く必要があります。原本閲覧に要する費用は1,700円です。

03.遺言情報証明書の交付

相続人や受遺者が相続登記などを行うためには遺言内容を証明してもらわねばなりません。その際必要となるのが遺言書情報証明書です。

遺言書情報証明書には遺言書の具体的な内容が書かれており、これがあれば遺言書の検認を受けなくても相続登記などの手続きが可能となります。

遺言書情報証明書の交付申請は、全国どこの法務局でも交付を受け付けてもらえます。

なお、交付申請の際は以下の書類が必要となります。

住所の記載のある法定相続情報一覧図がある場合

- 法定相続情報一覧図(住所の記載があるもの)

住所の記載のない法定相続情報一覧図がある場合

- 法定相続情報一覧図(住所の記載のないもの)

- 相続人全員の住民票の写し

法定相続情報一覧図がない場合

- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票の写し

受遺者や遺言執行者が請求する場合

- 請求者の住民票の写し

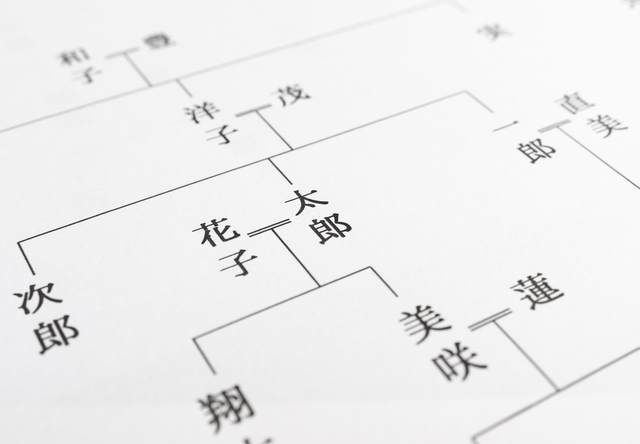

04.法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を示す家系図のような図面です。法務局で申請し、発行してもらう必要があります。法定相続情報一覧図があるとスムーズに遺言書情報証明書の交付を受けられますし、相続登記や預貯金払い戻しなどの手続きにかかる書類も少なくできます。

遺言書情報交付請求を行うなら、事前に法務局で住所の記載のある法定相続情報一覧図を申請、取得しておくとよいでしょう。住所を記載してもらっておくと必要書類をもっとも少なくできます。

また、遺言書情報証明書の発行を受けるには、手数料が1,400円かかります。

さいごに

自筆証書遺言の法務局での保管制度はまだ運用が始まったばかりで、遺言者の方も相続人や受遺者の方にとってもわかりにくい部分があるでしょう。

そのようなときは専門家である弁護士に相談することを推奨します。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続の事案に注力しており、遺言書の作成や相続人間の協議についても受け付けております。

遺言書を残すことを検討されている方、被相続人が残したであろう遺言書が発見できずにお困りの方、相続人間の協議が難航してお悩みの方は是非一度当事務所までご相談ください。