終活の一環として遺言書を作成する際にまず考えなければならないのは「どの種類の遺言書を作るか」という点です。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、種類によって作成方法やメリット・デメリットが異なります。

今回の記事では、遺言としてよく利用される自筆証書遺言及び公正証書遺言の特徴やメリット・デメリットについて解説します。

遺言の種類

遺言には、以下の3つの種類があります。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

なお、秘密証書遺言は実務上ほとんど使用されておりません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆で記載する方式の遺言書のことをいいます。世間一般の方がイメージされる遺言は自筆証書遺言であることがほとんどです。

自筆証書遺言のメリット

01.手軽に作成できる

特徴の一つとして、手軽に作成できる点が挙げられます。

紙とペンさえあれば、自筆証書遺言の作成に取り掛かることができ、作成後に押印し封をすれば作成完了となります。

02.費用が掛からない

自筆証書遺言の作成にあたっては、特段費用はかかりません。

03.保管場所は自由

自筆証書遺言はどこで保管しても問題ありません。自宅で保管することもできますし、法務局で保管してもらうこともできます。

自筆証書遺言のデメリット

01.自筆で作成する必要がある

自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者が自筆で作成する必要があります。パソコンで作成したり、他人に代筆を依頼したりすることができません。タイトル、日付、署名押印、遺言内容などに自筆でない部分があると遺言全部が無効となってしまいます。

そのため、ペンを握ることも困難なほどに身体が弱っている場合には自筆証書遺言を残すことは困難です。

なお、財産目録に限っては自筆で作成しなくとも問題はありませんが、自署によらない記載がある頁すべてにおいて署名捺印が必要です。

02.無効となりやすい

自筆証書遺言は、内容や形式の不備により無効となってしまうことが多々あります。

不備の例としては以下のものがあります。

- 遺言としての様式を備えていない

- 財産目録以外をパソコンで出力してしている

- 日付や署名押印がない

- 加除訂正が適切な方法で行なわれていない

自筆証書遺言は、作成過程で他者のチェックが入るものではありません。そのため、他者を介在させずに独力で作成しようとする場合、不備を理由に無効となってしまうリスクが公正証書遺言よりも高いといえます。

遺言が無効となってしまった場合、せっかく残した遺言は何らの法的効力を持たないものとなります。内容や形式の不備が怖いということであれば、専門家である弁護士にチェックしてもらうことを推奨します。

03.発見されない可能性がある

遺言書を作成し自宅で保管していても、死後に相続人らが発見してくれない、発見できないこともあります。また、遺言を書籍の間に挟んで保管していた場合、その書籍ごと捨てられてしまうといったこともあるでしょう。

発見されないリスクを避けるため、遺言書は死後に捜索されやすい場所に保管するか、信頼できる親族に保管場所を伝えておくべきでしょう。

また、法務局に遺言書を預けた場合(自筆証書遺言保管制度を利用した場合)は、相続人らに遺言書が法務局に預けられている旨の通知されますので、遺言書が発見されないというリスクを低減させることができます。

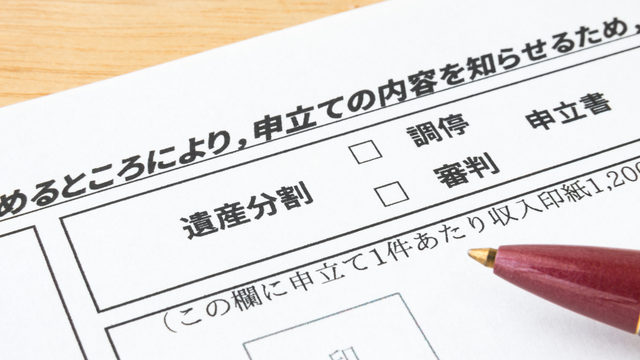

04.検認が必要

遺言者の死後に相続人が遺言書を発見した際は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けなければなりません。

検認をうけないことで遺言そのものが無効になることはありませんが、他の相続人から偽造を疑われたりするリスクがあります。また、検認をうけずに開封すると過料を科せられることもあります。

なお、この検認は、法務局に遺言書を預けた場合(自筆証書遺言保管制度を利用した場合)は不要となります。

05.相続トラブルのもとになりやすい

自筆証書遺言が発見された際、都合の悪いことが書かれている相続人が「この遺言書は偽造だ」と主張することで相続トラブルのもとになるケースが多くみられます。

また、相続人が遺言書を発見した際に、破棄したり隠したり、書き換えたりする可能性もあります。

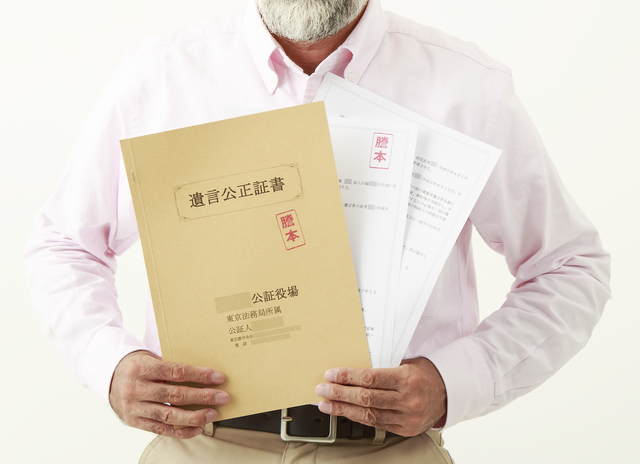

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書としての遺言書です。公証人が職務として作成するものであるので、要式不備等を要因として無効となるリスクはほとんどありません。

公正証書遺言を作成する際は、まず遺言者が自分で遺言内容を決め、そのうえで公証役場に遺言書作成を申し込みます。その後、2人の証人を揃えて公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらいます。

できあがった遺言書の原本は公証役場にて保管されることとなります。

公正証書遺言のメリット

01.無効になりにくい

公正証書遺言は、公証人が適式な方法に従って作成するので無効になるリスクは非常に低いです。ケースによっては無効になる可能性もゼロではありませんが、自筆証書遺言と比べると格段に確実性が高くなります。

02.紛失や変造のおそれがない

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。遺言者本人には謄本という写しが交付されるだけです。

原本が公証役場で保管され続けるので、遺言書が紛失したり相続人らによって書き換えられるといったリスクを無くすことができます。

03.発見されやすい

公証役場には「遺言書の検索サービス」があります。被相続人の死後に相続人が公証役場に行って検索サービスを利用すると被相続人が書き残した公正証書遺言があるかないかを調べることができるのです。

生前に相続人らに「公正証書遺言を作成してあるので、自身の死後には公証役場に行って調べるように」と伝えておけばほとんど確実に遺言が発見されて遺言内容を実現できます。

04.文字を書けなくても作成可能

公正証書遺言の場合、身体を動かせなくても公証人に出張してきてもらって作成できます。また、文字を書けなくても口授などの方法で遺言書の作成をしてもらうことが可能です。

05.検認が不要

公正証書遺言の場合、死後の遺言書検認が不要となるので、相続人の手間もありません。

公正証書遺言のデメリット

01.作成に手間がかかる

- 公証役場に申し込む必要がある

- 証人を2名用意する必要がある

上記の点で、自筆証書遺言の場合と比較して手間がかかるといえます。

02.費用がかかる

公正証書遺言を作成するのには、所定の費用が掛かります。作成費用は相続人の数や遺産の価額によりますが、数万~数十万の費用が掛かることがあります。

さいごに

自筆証書遺言は手軽に作成できるというメリットはあるものの無効となるリスクや相続トラブルを引き起こしやすいというデメリットを内包しておりますので、公正証書遺言と比べると不確実な遺言方法といえるかもしれません。後のトラブルを防止するという点で言えば公正証書遺言を作成しておくのが良いといえるでしょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、相続問題について注力しております。遺言の遺し方や遺言書の作成についても受け付けておりますので、遺言書の作成を検討されている方は是非一度ご相談下さい。