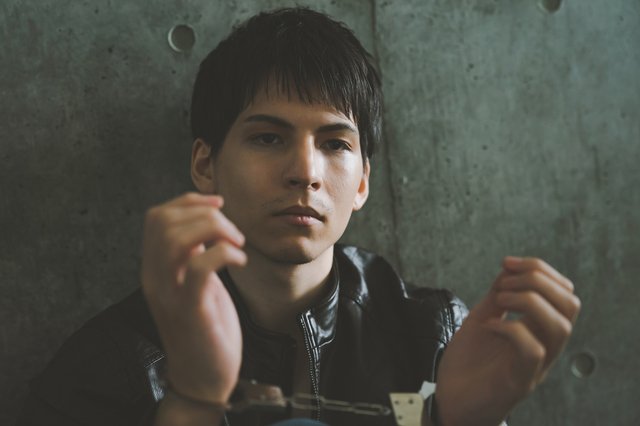

未成年の子が万引きや原付窃盗、痴漢、盗撮などの罪を犯し逮捕されたら、その後はどうなってしまうのでしょうか?

未成年が逮捕された際の流れは、成人が逮捕された場合の進行とは異なります。少年院送致などの不利益な処分を避けるためにも適切な対応を取らなければなりません。

今回の記事では、未成年が逮捕された際の流れや親がとるべき対処方法を弁護士の視点から解説します。

年齢によって処分が異なる

未成年が万引きやひったくり、痴漢といった刑事事件を起こした場合の処遇は年齢によって異なります。

01.14歳未満の場合

年齢が14歳未満の場合は、刑事責任能力がないとされているため刑事事件にはなりません。そのため、基本的には逮捕もされませんし処罰されたり少年院に送られたりすることもありません。

なお、触法少年として児童相談所へ送られて一時保護される可能性はあります。

02.14歳以上の場合

年齢が14歳以上の場合は、刑事責任能力があると考えられるため犯罪少年として逮捕される可能性があります。

万引きや原付窃盗なら窃盗罪、カツアゲなら恐喝罪、ひったくりなら窃盗罪や強盗罪、オレオレ詐欺なら詐欺罪や窃盗罪などの罪で逮捕される可能性が高いといえます。

刑罰は科せられるのか?

上述の通り、14歳以上の未成年が罪を犯した場合は逮捕される可能性が高いです。それでは罪が確定した場合に罰金や懲役等の刑罰を科されることになるのでしょうか?

01.未成年者に刑罰は科せられない

成人が犯罪を犯した場合は、刑法に規定されている刑罰を科されることとなります。例えば万引きを行なったのであれば、窃盗の罪で10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

未成年の場合も同様かというとそうではありません。

14歳以上の未成年が犯罪を犯した場合、基本的には刑罰は適用されません。子どもは未成熟な分、教育や環境の変化によって更生していける可能性が高いと考えられているからです。この点は成人が犯罪を犯した場合と大きく異なります。

なお、刑罰は適用されないものの少年法という法律に則り保護矯正のための手続きが適用されます。

保護矯正

未成年者に対する保護矯正の手続きについて見てみましょう。保護矯正としては、保護観察や少年院送致があります。

01.保護観察

保護観察となった場合は、保護司による指導を受けることを要請されます。自宅で過ごすことができ、これまでと生活を大きく変えずに済むので不利益は小さいといえるでしょう。

02.少年院送致

少年院送致となった場合は、数ヶ月から2年程度、少年院で過ごさなければなりません。学校にも通えませんので生活や今後の人生に対し大きな悪影響(不利益)を与えます。

なお、保護観察となるか少年院送致となるかは後述する少年審判により決まります。また、犯罪行為について処分を科するほどの悪質性がなかった場合などには不処分や審判不開始となって何らの処分も課されないということもあります。

03.逆送

未成年であったとしても下記のような極めて悪質な犯罪行為を行なった場合には成人と同様の刑事手続の進行に乗せられることがあります。このことを検察官送致と言います。逆送と呼ばれることもあります。

- 殺人事件

- 傷害致死事件

- 強盗殺人事件

- 危険運転致死事件 など

検察官送致とするかどうかについては少年審判の場で判断されます。検察官送致となった場合、検察官の判断により起訴され刑事裁判で裁かれることになります。

少年審判の中では最も重い処分となります。

未成年が逮捕された後の流れ

14歳以上の未成年が逮捕された場合、そのまま身柄拘束されてしまう可能性が高いといえます。

以下、手続きの流れについて解説します。

01.釈放、勾留または勾留に代わる観護措置

未成年が逮捕された場合、48時間以内に検察官のもとへと身柄を送られます。

その後は身柄拘束が続く場合と続かない場合があります。

事件がさほど悪質ではなく、逃亡のおそれなどがない、身柄拘束の必要性がないと判断された場合は釈放してもらえます。

他方で、事件が悪質であったり逃亡のおそれがあるといった理由で身体拘束の必要があるとなった場合は釈放してもらえません。

なお、未成年が逮捕後に身柄拘束される場合は、勾留に代わる観護措置という手続きをとられることが多くなっています。この場合、未成年の身柄は勾留はされず少年鑑別所へ送られます。

勾留に代わる観護措置が取られなかった場合は勾留されることとなります。

02.家庭裁判所へ送致、少年審判

未成年者が検察官のもとへ身柄を送られた場合、すべての案件について家庭裁判所に送致されます。成人のように検察官が起訴するか不起訴にするかを決定することはありません。

家庭裁判所へ送致されると、調査官によって未成年本人の生活や考え方、傾向や家族関係、学校などについて調査が行われます。また、調査官が未成年と面談をしたり学校に訪問したり親や保護者と会ったりしてどういった処分が適切かを判断します。

一通りの調査を終えた調査官は、審判官に対し意見書を提出します。この意見書は審判官の判断内容に極めて大きな影響を及ぼすので、未成年本人や家族にとって非常に重要な資料ということができます。

その後、少年審判が家庭裁判所で開かれます。少年審判は非開示の手続きなので一般人は傍聴することはできません。成人が起訴された場合は地方裁判所の公開法廷で裁かれることとなることと比較すると少年審判は手続きが大きく異なることがわかります。

少年審判には未成年本人と保護者が出席します。弁護士に付添人を依頼している場合は付添人も同席して審理が行われます。

審判の場では、審判官から未成年本人や保護者に対し質問がなされることもあります。付添人がついている場合は付添人から審判官へ意見書を提出します。

審理が終了すると審判官によって審判が言い渡され処遇が決定されます。3章で開設した下記のものです。

- 保護観察

- 少年院送致

- 不処分

- 検察官送致(逆送)

03.抗告

審判で少年院送致が言い渡されたとして、これに納得できないということであれば抗告という方法で争うことができます。

ただし、抗告をしたとしても少年院送致自体を止めることはできません。少年院に収容された状態で抗告審を進めることになります。

また、抗告審は書面審理であり原審のように審判期日が開かれることはほぼありません。すなわち対面で主張できる機会はないということです。

抗告によって原審の決定が覆ることは稀であるため、抗告審にあまり多くの期待をかけても報われにくいといえます。

少年院送致を避けたいのであれば原審でしっかり対応しておく必要があります。

未成年が逮捕されたとき親がすべきこと

もし未成年の子どもが逮捕されてしまった場合、親としてはどのように対応すればよいのでしょうか?

01.面会に行く

まずは逮捕された子どもと面会しましょう。

誰だって逮捕されれば大きな不安を抱えます。特に精神的に未成熟と言える子どもであればなおさらです。面会の場で家族の顔を見られるだけでも安心できるでしょう。

警察で留置されていれば警察署へ、少年鑑別所で観護措置を受けていれば鑑別所へ行って接見や面会を申請してください。

子どもに会ったら事情をよく確認し寄り添う態度を示してあげましょう。本当に犯罪行為をしたのかどうかなど本人の言い分も聞いてあげてください。

02.差し入れをする

警察の留置場や鑑別所では身の回りの物品や衣類などが不足するケースも多々あります。ちょっとした雑誌などの読み物を希望する子どももいますので、本人の希望を聞いて差し入れをしましょう。

なお、留置場や鑑別所には何でも差し入れできるわけではありません。たとえば食べ物や紐付きのパーカー、ジッパーつきの衣類などは差し入れができません。

事前に「これは差し入れ可能か?」と施設に確認したうえで差し入れを行ないましょう。遠方の場合は宅急便で送付することも可能です。

03.調査官調査に対応する

家庭裁判所の審判では調査官による意見が非常に重視されます。調査官に「少年院送致が相当」という意見を出され、これを受容する審判が下されてしまえば子どもは数ヶ月~数年間を少年院で過ごさねばなりません。

調査官に「保護観察相当」という意見を書いてもらえるよう調査には丁寧に対応しましょう。

自宅に戻ってきても親がしっかり監督し、学校でもまじめに生活できることをわかってもらえれば保護観察相当の意見を書いてもらえる可能性が高くなります。

04.弁護士に相談する

少年審判を有利に進めるには弁護士(付添人)をつけることが有効です。

付添人弁護士は、少年と面談してアドバイスをしたり調査官と面談したりして少年院送致を避けるためのさまざまな活動を行います。

逮捕直後の段階から弁護士をつけておくと取り調べや調査に適切に対応できるので審判の結果によい影響を与えることができます。

弁護士に依頼するメリット

少年事件において弁護士に依頼するメリットを見てみましょう。

01.逮捕直後に面会可能

子どもが逮捕された場合、親としてはすぐにでも面会して事情を聞きたいとお考えでしょう。

しかし、逮捕直後の段階では親であっても自由に面会することはできません。面会が可能になるのは勾留または勾留に代わる観護措置の手続きがとられてからとなります。

とはいえ逮捕直後は子ども本人にとって非常に重要な期間です。このときにどういった受け答えをするかで在宅処分となるか鑑別所送致になるかが変わる可能性もあります。

弁護士であれば逮捕直後からすぐに面会することができるので、子どもに対し適切なアドバイスをすることで本人が受ける不利益を最小限にとどめることができます。

02.示談交渉の代理

万引きや原付窃盗、ひったくりや盗撮など被害者のいる事件で情状を良くするためには被害者との示談が非常に重要です。

被害者に対しきちんと謝罪をして示談を成立させることができていれば軽い処分にしてもらえる可能性が高くなります。審判までにはあまり時間がないのでできるだけ早めに示談交渉を始めなければなりません。

しかし、子ども本人や親が自ら被害者と交渉することは難しいです。

弁護士であれば子ども本人の代理人として丁重に被害者へ接触し、被害弁償の話を進めることができます。金額などについても交渉できますし合意ができたらきちんと合意書を作成しますので示談が成立した証拠を残すこともできます。

03.環境調整のサポート

少年審判で有利な結果を獲得するには子どもを取り巻く環境が非常に重要です。ご家族や学校できちんと未成年者を監督できる状況を用意できているのであれば在宅での保護観察にしてもらえる可能性も高くなります。

付添人弁護士であればご本人やご家族と話をしてどういった環境を整えるのがよいか検討しアドバイスすることができます。退学処分をさけるべく学校と交渉するケースも少なくありません。

04.調査官面談

付添人弁護士であれば、調査官と面談した際に少年にとって有利になる事情を主張することができます。たとえば本人がしっかり反省していること、自宅での更生が可能な事情などを話して保護観察処分が相当であることをしっかりと示すことができます。

05.意見書作成

付添人弁護士は、少年審判の場において審判官に対して処遇についての意見書を提出できます。

少年自身はうまく事情や意見を伝えられないのが通常ですが、付添人弁護士がついていれば本人がしっかり反省している事情などを適切に伝えられます。親や学校などの周囲の環境が整っていること、少年の将来のためにも少年院送致が不相当であることなどを説得的に述べられます。

付添人の意見により少年院送致決定をされるリスクが低下することもあるので、子どもを少年院に送りたくない場合には付添人をつけるよう強くお勧めします。

さいごに

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、少年事件全般に力を入れて取り組んでおります。ご要望がありましたら、すぐに留置場や鑑別所へ行き、お子様と面談を行います。

子どもが万引きや原付窃盗、痴漢、盗撮などで逮捕されてしまったときには、お早めにご相談ください。