- 配偶者との離婚を検討している

- 配偶者によるDVや虐待から逃れたい

上記の状況下にある方にとって配偶者との別居は有効な選択肢の一つです。

別居することで直接の対面機会がなくなりストレスや暴力から逃れることができます。また、お互いに冷静になる時間を確保することができます。

とはいえ別居をするとなると自身で食費や住居費等の生活費を捻出しなければなりません。特に住居費は大きい額となりがちです。主婦やパート職の女性の場合、経済的な理由から別居に踏み切れないという方も多いでしょう。

実は夫婦が別居する場合の生活費については婚姻費用として法律で保護されております。

今回の記事では、婚姻費用とは何か、婚姻費用を請求するにはどうすればよいのか等について解説します。経済的な理由で別居を躊躇されている方は参考にしてみてください。

婚姻費用とは

01.婚姻費用分担義務とは

夫婦が別居しているケースにおいて、収入の低い側は相手方に生活費等を請求することができます。これは夫婦には婚姻費用分担義務があるためです。

民法第752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

上記の条項から、①夫婦は夫婦でいる間は互いに助け合わなければならない、②夫婦はお互いの生活にかかる生活費を負担し合わなければならない(収入が高い方が低い方の生活を支えなければならない)という義務が導き出されます。

この義務が婚姻費用分担義務と呼ばれるものになります。

02.婚姻費用とは

婚姻費用分担義務で課せられる義務に基づく費用(生活費)のことを婚姻費用といいます。

婚姻費用には以下の費用が含まれます。

- 食費

- 衣類にかかる費用

- 家賃

- 水道光熱費

- 医療費

- 交通費

- 通信費

- 交際費

- 子どもの教育に要する費用

- 子どもの養育に要する費用

婚姻費用の相場

01.婚姻費用に相場はない

婚姻費用として請求できる金額は特に明確な決まりはありません。夫婦間の同意があればいくらであってもかまいません。

02.同水準の生活が担保されることが必要

婚姻費用は、相手方に自身と同水準の生活をさせる程度の額であることが必要とされています。生活できる最低限の金額を支払えば足りるというものではありません。

婚姻費用の算定表

01.婚姻費用の算定表とは

夫婦の話し合いでは婚姻費用を決めることができなかった場合、調停(家庭裁判所を通した話し合いのこと)で婚姻費用の金額を決めなければなりません。

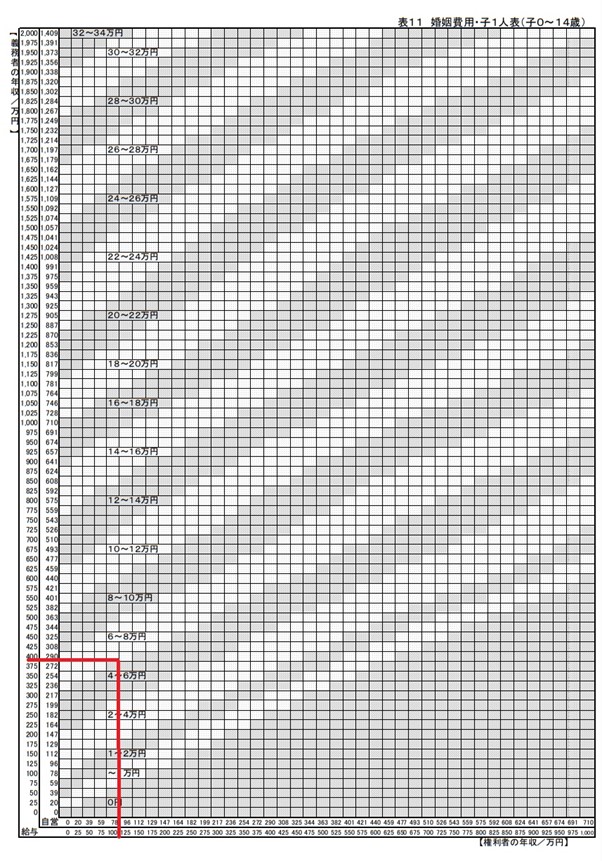

その際に参照されるのが婚姻費用算定表です。婚姻費用算定表は裁判官の共同研究により作られた表です。算定表に家族構成や夫婦それぞれの収入を当てはめていき、自分たちにとって妥当な金額を取り決めます。

下記のリンクで婚姻費用算定表の実物を確認することができます。

02.モデルケース

実際に表を見ながら婚姻費用を確認してみましょう。

次の条件で別居している夫婦間での婚姻費用について考えてみます。

- 家族構成:夫婦及び子1人(10歳)の3人家族

- 子の監護者:妻

- 夫の年収:400万円(会社員)

- 妻の年収:120万円(パート)

このモデルケースの場合、見るべきは表11です。

表の義務者とは夫婦のうち収入が多い側(本件では夫)を指し、権利者とは収入が少ない側(本件では妻)を指します。

互いの年収の交わる部分に記載されている金額が婚姻費用の目安額となります。本件では婚姻費用の目安は6~8万円となります。

なお、算定表による金額はあくまでも目安です。それぞれの事情や気持ちも踏まえて金額を設定できるということは覚えておきましょう。

さいごに

夫婦には家族の衣食住や子どもの養育費などにかかるお金をそれぞれの経済力に応じて負担し合わなければなりません。夫婦には経済的に協力し合い、家庭というコミュニティを運営していく責任があるのです。それは同居していても別居していても変わりません。

夫婦が別居することにマイナスイメージを抱いていらっしゃる方は多いですが、夫婦生活が破綻しかけているなら別居はむしろ良策です。

お互い1人になって頭を冷し、自分自身のこと、夫婦や家族のことを深く思い返せば、これから何をするべきかも見えてきます。別居生活を開始し再構築をするのか離婚するのかをゆっくりと検討されるの良いでしょう。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、婚を検討されている方からの相談を広く受け付けております。家庭や夫婦のトラブルで疲れ切ってしまったという方はまずは気軽な気持ちで悩みを相談してみてください。